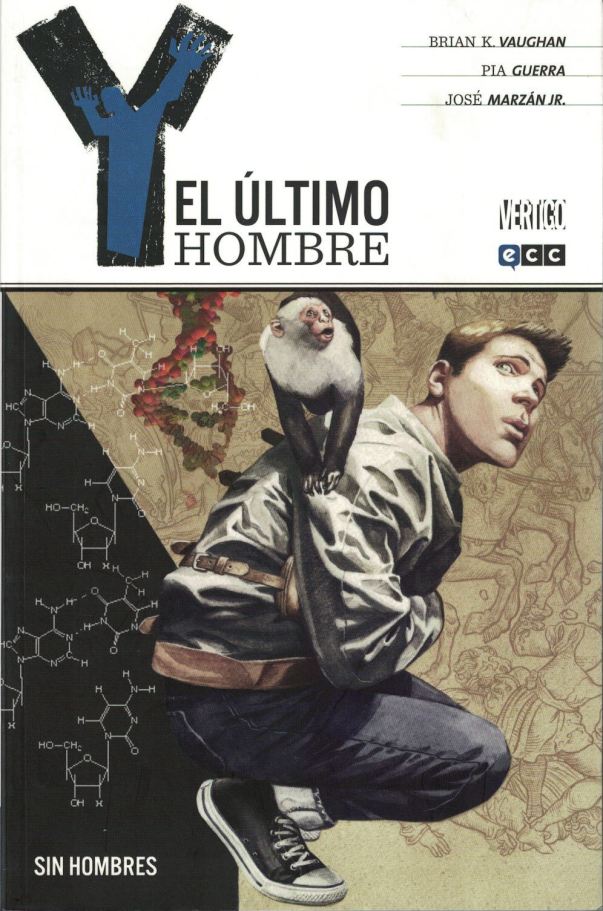

Y, el último hombre, de Brian K. Vaughan (portada del primer tomo)

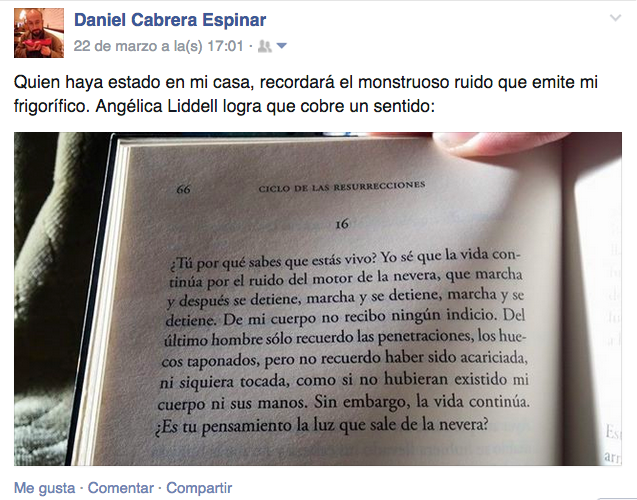

Hace unos meses asistí a la presentación de la revista feminista Píkara en una librería. Para ser del todo honesto, diré que no fue una iniciativa propia, sino que acompañé a una amiga. En el turno de preguntas levanté la mano. Comenté mi sorpresa ante el hecho de que todas las secciones estuvieran firmadas por mujeres (excepto una colaboración, escrita por un hombre, pero las responsables de la revista se apresuraron a aclararme que era homosexual). Me extrañó que una ideología transversal e integradora como el feminismo estuviera exclusivamente en manos de mujeres en un medio que lo propaga. Si el feminismo, tal y como yo lo entiendo, busca la horizontalidad entre géneros, la ausencia de hombres en la revista (blancos, heterosexuales y con estudios, como ellas insistieron en matizar) me hizo pensar que, de algún modo, la mesa cojeaba. Las chicas de la revista Píkara se sirvieron de la dialéctica del opresor/oprimido para excluirme(nos) de su lucha. Desde entonces, le doy vueltas a este tema porque considero que el machismo es una ideología que también –aunque, obviamente, en menor medida– ha dañado a los hombres al pedirles un rol insostenible.

Esto me lleva a mi lectura de Y, el último hombre, cómic guionizado por Brian K. Vaughan y dibujado, en su mayor parte, por Pia Guerra. La premisa de esta obra postapocalíptica es sencilla y jugosa: En la actualidad, una misteriosa plaga hace que todos los machos (menos los reptiles y los peces) del planeta mueran de repente, a excepción de un joven, de nombre Yorick, y de un mono capuchino llamado Ampersand al que Yorick está tratando de amaestrar. En el momento de la hecatombe, Yorick habla por teléfono con su novia, que está en Australia; cuando empieza a asimilar lo ocurrido, emprende un largo viaje para tratar de encontrarla y así se convierte, por decirlo de algún modo, en un nuevo Ulyses.

Muerte instantánea de todos los machos del planeta

Ya no hay hombres

La primera cuestión relacionada con el feminismo que plantea esta obra es cómo rehacer un mundo sin machos que ha vivido durante siglos instaurado en el patriarcado. A lo largo de toda la serie (cuyo tiempo narrativo se prolonga, principalmente, hasta los cinco años después del inicio de la plaga), las mujeres del mundo han de decidir si reconstruir la sociedad a imagen y semejanza de los hábitos culturales ya conocidos, adaptándose ellas mismas a los roles masculinos aprendidos, o ensayar nuevas formas de sociedad, esforzándose en inventar desde cero para no cometer los mismos errores. Como se podrá suponer, ninguna de las dos tendencias tiene un éxito apabullante y, por supuesto, las nuevas relaciones sociales están bien surtidas de desacuerdos y contradicciones.

Está claro que las escalas de valores han de ser revisadas, pero la mayoría de las mujeres está demasiado ocupada en sobrevivir a la catástrofe como para plantear una filosofía más allá de las urgencias cotidianas. A lo sumo, cuando ocurre algo que fulmina todo en lo que uno había creído hasta el momento, estas mujeres hacen lo que el ser humano lleva haciendo desde que es capaz de pensar: agarrarse con fuerza a cualquier idea que lo explique todo, por absurda o fantasiosa que sea. Y, para echarle más leña al fuego, como no podía ser de otra forma, algo de semejante magnitud comienza a sacar a todos los locos -locas, en este caso- de su madriguera.

Me sorprende, no obstante, que no se haya hecho alusión a lo largo de la serie (o a lo mejor no lo recuerdo, porque Vaughan llena sus escenas de referencias que siempre conectan hábilmente con la premisa) a las antiguas sociedades matriarcales, en donde la sociedad tendía hacia la horizontalidad.

Novela bizantina

Las motivaciones que mueven a Yorick para emprender su viaje son dos: encontrar a su novia y salvar al mundo de la ausencia de hombres. Su motivación personal y su motivación ética se entretejen y a menudo entran en conflicto, pero ambas lo obligan a desplazarse por medio mundo. Pese a que Yorick es el protagonista que da nombre al cómic, en esta obra se reparten varios roles principales otros personajes. Por ejemplo, en su odisea lo acompañan la agente secreta 355 y la Dra. Allison Mann. La primera cumple el rol de la fuerza protectora y la segunda el rol de la sabiduría y el conocimiento capaces de transformar el mundo, ambos roles han sido tradicionalmente desempeñados por hombres y, en este caso, son dos mujeres quienes los realizan, dejando así a Yorick en el lugar del desvalido y el ignorante (al menos, en un primer momento de la historia). Aunque hay que aclarar que, a lo largo de toda esta road movie, da tiempo para que Yorick se desarrolle como personaje, tome volumen, evolucione y se convierta en otra persona mucho mejor y más capaz, todo ello, en buena parte, gracias a sus acompañantes.

La Doctora Mann, 355 y Yorick junto a una rusa que traerá nuevas aventuras a sus vidas

Petróleo

A medida que avanza la serie, Yorick -del que prácticamente nadie sabe de su existencia- se convierte en el bien más preciado del mundo. Y, el último hombre hubiera acabado pronto si Yorick hubiese decidido convertirse en el mayor follador y procreador de la Historia, pero resulta que el chaval está enamorado e insiste en encontrar a su chica. 355 hace lo que puede para protegerlo y ocultarlo y la Dra. Mann trata de encontrar una explicación científica y, en consecuencia, una solución. Pero, mientras tanto, hay quienes conocen su existencia y tratan de cazarlo por distintos motivos. Quien posea el último hombre tendrá el mayor poder del mundo, parecen pensar algunas.

El resto de la Humanidad desconocedora de la existencia de Yorick trata de seguir hacia delante como buenamente puede. Resulta interesante comprobar cómo los clichés sexistas adquieren extravagancia sin hombres. Se convierten, de hecho, en gestos irónicos o, incluso, nostálgicos. Y, por supuesto, se revelan absurdos de un modo todavía más evidente de lo que ya lo fueron en un su momento.

Esta búsqueda de petróleo le da la oportunidad a Vaughan para hacer un excelente ejercicio de metaficción: contar la historia de un último hombre dentro de Y, el último hombre gracias a una compañía de teatro que entretiene a su público con esta leyenda. Por supuesto, Vaughan comprende que si son mujeres -y no él- las que cuentan esta historia, el cambio de perspectiva desarrollará una trama distinta. Por otra parte, ya casi al final, se vuelve a hacer otro ejercicio de metaficción que me recordó a El hombre en el castillo, del que no diré nada más.

Explicaciones y finales

Al final, entendemos los cómos y porqués de todo lo ocurrido. Pueden gustarnos más o menos, pero hemos de reconocer que, en realidad, no importan. Lo verdaderamente trascendental ha sido el viaje de estos personajes, su evolución, sus relaciones y sus actos. Se le da un final a todos ellos, y el de Yorick es, cuando menos, sobrecogedor. He de morderme la lengua para no hablar de su final, de cómo acaba su historia y por qué, de cuánto ha merecido la pena su viaje. También estoy deseando comentar con alguien ese futuro que le espera a la raza humana al final del último tomo de la serie. Lo que sí puedo hacer, de momento, es tratar de mirar mi sociedad con otros ojos gracias al efecto óptico extremo que me ha facilitado Brian K. Vaughan.

¿Para cuándo la teleserie?

Y, por último, quiero gritar muy fuerte hasta que la HBO me escuche y le dé a Brian K. Vaughan la oportunidad de hacer una serie televisiva con este material. Yo juraría, de hecho, que Vaughan ya lo tiene todo preparado en su cabeza, porque Y, el último hombre es una experiencia narrativa que se acerca enormemente a las mejores series de televisión en cuanto a estructura y formas de abordar el relato. No esta mal recordar que Vaughan fue, durante un tiempo, guionista de Lost. Tanto es así que hay algunos recursos que recuerdan a aquella serie, por ejemplo, el uso del flashback como vertebrador de muchos capítulos. Aviso de que si hacen una serie televisiva de este cómic me convertiré en un fan intransigente. Mientras llega ese día, tendré que buscarme la serie completa de Ex Machina, otra perla de mi ya hoy bien amado Brian K. Vaughan (pero en esta ocasión me la compraré entera de una sola vez para así poder leerla del tirón).